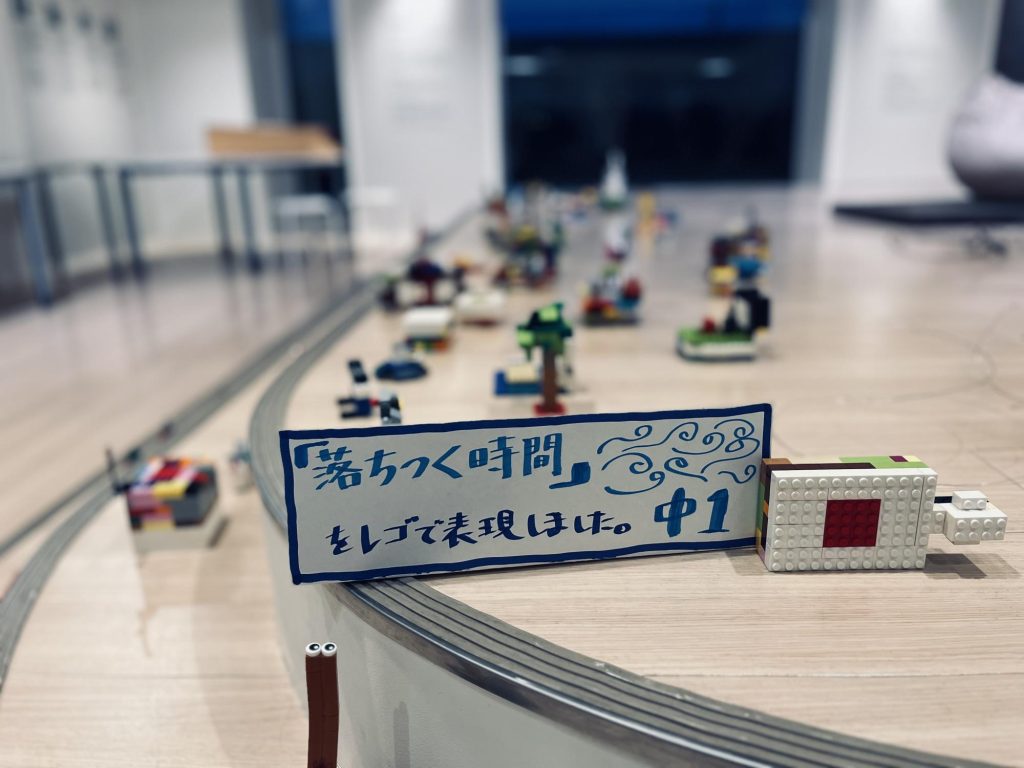

エントランス奥の中央階段のステージに、中1の探究の授業で扱った、「落ちつく時間」を自分でレゴを使って表現した作品が展示されています。この場所は、このように展示をしたり、プレゼンをしたり、ダンス等のパフォーマンスを披露したりすることができ、重宝しています。

レゴはご存じのように、こうしなければならない、という答えが一つに定まらない課題を解決していくのに合っています。藤原和博氏がかつての正解至上主義の教育を「ジグソーパズル型」、答えが一つに定まらないけれども、いくつものアイデアを出し合い、納得会を導いていくような教育を「レゴ型」と表現されますが、わかりやすい表現ですね。

生徒たちの作品を見て、何を表現しているのかよくわからないものもあるのですが、この作品に至るまでに何をどう考えたのかというプロセスが大切です。私大人は、すぐその「答え」を子供に訊きたがるのですが、そこは少しこらえて、そのプロセスを想像してみるのがいいのではないでしょうか?